Blog

- 11-09-2025

- Sara Elia

- In Pillole

- 4 minuti

Orwell, il potere della parola e la teoria Saphir–Whorf

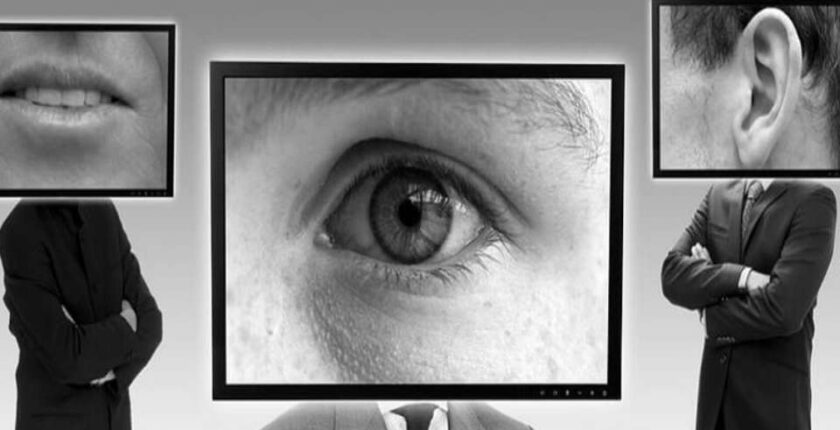

Nel celebre romanzo distopico 1984, George Orwell mette in scena una delle più potenti riflessioni sul rapporto tra linguaggio e potere. Attraverso la creazione della “Neolingua”, l’autore immagina un regime totalitario capace di controllare il pensiero dei cittadini limitando e manipolando le parole a disposizione. In questo universo oppressivo, la riduzione del vocabolario diventa lo strumento più efficace per cancellare concetti scomodi, impedire la nascita di idee alternative e soffocare la libertà individuale.

La forza visionaria di Orwell non si esaurisce nella dimensione letteraria, ma apre un dibattito ancora attualissimo: quanto il linguaggio condiziona realmente la nostra capacità di pensare?

È qui che entra in gioco la teoria di Saphir e Whorf, secondo cui la struttura di una lingua influenza la percezione della realtà di chi la parla.

In questo articolo vedremo come Orwell utilizza il linguaggio come strumento di controllo politico e in che modo la teoria Saphir–Whorf ci aiuta a comprendere più a fondo il legame tra lingua, pensiero e potere.

Indice dei contenuti

Orwell: la lingua come strumento di potere in 1984

George Orwell nel suo libro più celebre 1984 immagina una società governata dal cosiddetto Partito unico, rappresentato da quello che lui denomina “Grande Fratello”, che esercita un controllo capillare su ogni aspetto della vita dei cittadini.Ogni pensiero contrario ai principi del Partito è definito “psicoreato” e punito con la morte. Per garantire la completa sottomissione, il regime si concentra non solo sul controllo delle azioni, ma anche sulla manipolazione della lingua stessa. In quest’ottica, il linguaggio tradizionale viene progressivamente ristrutturato per creare la “neolingua”, una versione depotenziata della stessa destinata ideata per limitare la possibilità di formulare pensieri indipendenti.

Più le parole a disposizione sono numerose e precise, infatti, più l’essere umano può riflettere, esprimere opinioni e sviluppare pensieri critici, al contrario, invece, è possibile restringere il pensiero umano. La rimozione del linguaggio come strumento di espressione libera diventa così un metodo per impedire la libertà di pensiero stessa.

Inoltre, la revisione linguistica non riguarda solo il presente, ma anche la memoria culturale. I cittadini perdono così l’accesso al patrimonio culturale e alla conoscenza storica, rendendo impossibile qualsiasi forma di critica o opposizione. La lingua, dunque, non è solo mezzo di comunicazione, ma veicolo fondamentale per la conservazione della libertà individuale e collettiva.

Radici filosofiche del legame tra lingua e pensiero

Le idee espresse da George Orwell in “1984” sono ispirate alle riflessioni di filosofi, linguisti e antropologi che studiano la relazione tra lingua, pensiero e percezione della realtà. Lo scrittore prende infatti ispirazione da tali ipotesi per dimostrare come la manipolazione linguistica possa condizionare la mente collettiva e la capacità di opporsi a un regime.In particolare:

- Ludwig Wittgenstein, filosofo che evidenzia come ogni concetto espresso tramite il linguaggio contribuisca a costruire la realtà mentale di ogni singolo;

- Wilhelm von Humboldt, linguista che sottolinea come imparare una nuova lingua significhi acquisire una nuova prospettiva sul mondo, in quanto ogni differente linguaggio riflette un proprio modo di interpretare la realtà;

- Franz Boas, Edward Saphir e Benjamin Lee Whorf, autori della teoria del relativismo linguistico: i tre osservano che ogni cultura possiede categorie linguistiche uniche che influenzano il modo in cui i suoi membri percepiscono e comprendono il mondo. Non è il vocabolario di per sé a modellare il pensiero, ma le strutture profonde della lingua, come morfologia e sintassi.Ad esempio, nella lingua hopi, l’assenza di una morfologia temporale tipica occidentale influisce sulla concezione del tempo rendendola differente.

Il rapporto tra Orwell e la teoria Saphir–Whorf

La teoria Saphir–Whorf, nota anche come relativismo linguistico, afferma che la lingua parlata da uno specifico gruppo di persone contribuisce a determinare il loro modo di pensare e percepire la realtà. In questo senso, il linguaggio non è solo uno strumento comunicativo, ma un vero e proprio filtro attraverso cui interpretare il mondo.Esperimenti successivi hanno però dimostrato che la mente umana può concepire idee indipendentemente dalle parole disponibili, pur essendo influenzata dalle strutture linguistiche.

Queste critiche hanno portato alla formulazione della cosiddetta “versione debole” della teoria Saphir–Whorf, secondo cui la lingua fornisce strumenti cognitivi che facilitano o orientano la comprensione della realtà, senza determinarla rigidamente.

Successivi esperimenti hanno confermato che parlanti di lingue diverse mostrano modi differenti di percepire e descrivere lo scorrere del tempo: ad esempio gli spagnoli tendono a concepire il tempo in termini di quantità o volume, mentre gli svedesi preferiscono una rappresentazione spaziale della durata.

Orwell, nel suo romanzo, anticipa una versione estrema di questa teoria: la “Neolingua” non solo guida il pensiero, ma mira a eliminarlo. In questo senso, 1984 diventa un monito sul potere della parola e sull’importanza di preservare la ricchezza linguistica per garantire autonomia di pensiero e libertà di critica.

Il relativismo linguistico nella società contemporanea

Ad oggi, il relativismo linguistico continua a suscitare interesse in quanto la teoria offre strumenti concettuali per comprendere la diversità linguistica e culturale, valorizzando le lingue come strumenti di pensiero e non come meri mezzi di comunicazione.Ogni lingua, infatti, consente di osservare la realtà da un’angolazione particolare, contribuire a formare una propria visione e comprensione del mondo. In quest’ottica, promuovere la conoscenza e la conservazione delle lingue significa favorire la comprensione interculturale e la capacità di pensiero critico.

Come abbiamo analizzato insieme, il confronto tra 1984 di Orwell e la teoria Saphir–Whorf rimangono molto attuali ed evidenziano come il linguaggio sia uno strumento potente e indispensabile per la libertà individuale e collettiva.

Privare gli individui della capacità di esprimersi, impoverire il linguaggio o limitarne la complessità è un modo per controllare il pensiero e restringere la libertà. Al contrario, la ricchezza linguistica, la lettura e la conoscenza di più lingue offrono strumenti concreti per la costruzione di opinioni autonome e per la difesa della libertà di pensiero. In una società multiculturale e multilinguistica come quella contemporanea, comprendere e valorizzare il legame tra linguaggio e mente assume quindi un’importanza cruciale.

Sara Elia

Condividi su

Categorie del Blog

Corso online Content marketing manager | 50 ore