Peak-End Rule (PER): il bias che guida memoria ed emozioni

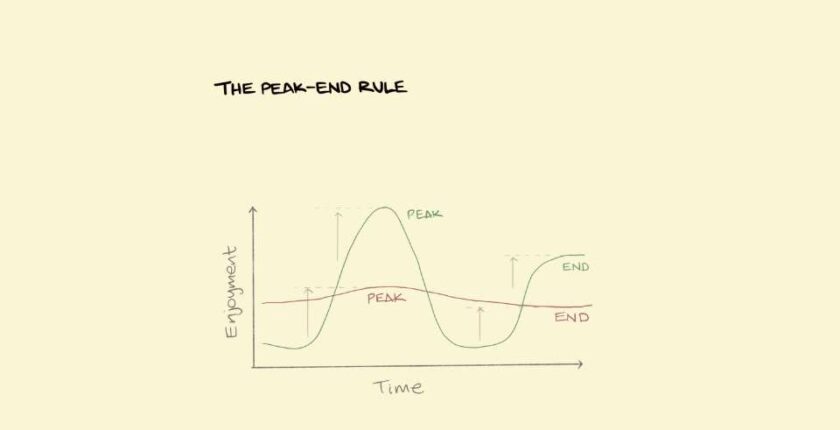

Nel marketing moderno e nella progettazione di esperienze utente efficaci, comprendere come il consumatore ricorda un’esperienza è spesso più importante del contenuto dell’esperienza stessa. È qui che entra in gioco la Peak-End Rule, una regola psicologica fondamentale secondo cui il nostro giudizio su un evento è fortemente influenzato da due momenti: il picco emotivo (positivo o negativo) e la fase finale.

Questo principio, descritto dagli psicologi Daniel Kahneman e Barbara Fredrickson, è uno dei bias cognitivi più rilevanti per il marketing e la customer experience: guida il modo in cui le persone valutano un servizio, un prodotto o un’interazione con un brand, indipendentemente dalla durata o dalla media complessiva dell’esperienza.

Conoscere e applicare correttamente la Peak-End Rule consente ai marketer, ai designer e ai copywriter di costruire esperienze memorabili, aumentare la soddisfazione del cliente, e ottimizzare il momento finale di ogni percorso utente (online e offline).

In questo articolo scopriamo cos’è la Peak-End Rule, perché influenza il comportamento del consumatore e come sfruttarla strategicamente nel design di esperienze, funnel, campagne pubblicitarie e contenuti digitali.

Indice dei contenuti

Che cos’è la Peak-End Rule

In base al principio psicologico Peak-End Rule, le persone non percepiscono un’esperienza basandosi sulla sua interezza, ma sul momento in cui hanno provato un picco emotivo positivo particolarmente piacevole o negativo molto sgradevole e da come si è conclusa.

Si tratta quindi di un bias cognitivo, una distorsione sistematica nel modo in cui si pensa, che influenza decisioni e giudizi portando a conclusioni spesso imprecise. In quest’ottica, un’esperienza non viene quindi giudicato su una valutazione complessiva che tiene conto della media di ciascun momento dell’esperienza stessa ma su come ci si è sentiti al culmine e alla fine. Il resto delle informazioni non è perso, semplicemente non viene utilizzato.

Questo processo accade perché le esperienze vengono archiviate nella mente come una serie di istantanee e non come un catalogo esaustivo di eventi. La cognizione opera quindi una rapida sintesi dei momenti più significativi all’interno dei nostri ricordi, contribuendo a formare la percezione del passato. Come è ovvio, gli episodi caratterizzati da un’intensa carica emotiva e il loro epilogo rivestono un peso significativo nel processo di rievocazione di un evento.

La Peak-End Rule è stata dimostrato in vari contesti, come ad esempio nella valutazione di esperienze dolorose o mediche e nelle esperienze di acquisto su siti web.

L’esperimento di Kahneman e Frederickson

Come abbiamo visto finora, in base al bias cognitivo Peak-End Rule le esperienze vengono giudicate in base ai momenti estremamente positivi o negativi e alla loro conclusione.

Il primo esperimento a riguardo è stato condotto da Daniel Kahneman e Barbara Frederickson nel 1993. I due psicologi ha esaminato la reazione dei partecipanti a un’esperienza scomoda suddivisa in due versioni:

- nella prima prova era necessario immergere la mano in acqua a -10 gradi per 60 secondi;

- nella seconda si doveva compiere la medesima operazione a -10 gradi per 60 secondi più ulteriori 30 secondi con la temperatura dell’acqua aumentata a -9 gradi.

Dopo aver effettuato entrambe le esperienze, era stato chiesto ai partecipanti quale tra le due opzioni avrebbero preferito ripetere in quanto più piacevole.

La maggior parte delle persone aveva sorprendentemente scelto la seconda opzione, nonostante l’esposizione prolungata alla condizione scomoda. Il motivo?

Avevano sofferto più a lungo ma con una conclusione più piacevole che aveva creato un ricordo più positivo. In questo modo, il disagio del secondo tentativo rispetto al primo era risultato minore.

L’esperimento ha evidenziato il ruolo significativo del picco emotivo e della conclusione dell’esperienza, confermando la Peak-End Rule come principio psicologico effettivo e reale.

Come funziona la Peak-End Rule

Ogni avvenimento viene valutato e ricordato in base a frammenti mnemonici che suscitano una risposta emotiva, e non per come l’esperienza è stata nel suo complesso. Di conseguenza, il valore assegnato a tali ricordi primeggia su quello globale.

Quest’atteggiamento, di per certo, può portare a considerare erroneamente questi momenti come rappresentativi del contesto in cui sono inseriti.

Il motivo per cui la Peak-End Rule avviene, è da ricollegarsi prettamente al funzionamento stesso del cervello. Esso, infatti, lavora in un’ottica di ottimizzazione e cerca sempre di risparmiare risorse. Partendo da questo presupposto, diventa comprensibile quanto ricordare per filo e per segno tutte le esperienze che si fanno nella vita sarebbe estremamente dispendioso e, allo stesso tempo, inutile.

Anche da un punto di vista evoluzionistico, infatti ha senso tenere solo i ricordi che ci aiutano a sopravvivere: i più gioiosi, i più dolorosi, così da ricercare gli uni ed evitare gli altri, e il finale.

Questa inclinazione può essere consapevolmente sfruttata anche nel contesto quotidiano, come organizzare una piacevole serata con gli amici dopo una giornata stressante al lavoro. Concentrarsi e riconoscere gli aspetti positivi può infatti rivelarsi determinante nel trasformare anche esperienze inizialmente negative in memorie positive.

Applicazioni nel mondo del marketing

Le aziende, ad oggi, sono consapevoli che la peak-end rule riveste un ruolo significativo nell’analisi delle percezioni legate a ricordi ed esperienze passate. Di conseguenza, è necessario progettare un’esperienza utente che preveda dei momenti positivi di maggiore intensità e un lieto fine memorabile.

In questo senso, le strategie di vendita puntano a:

- ottimizzare l’esperienza dei clienti;

- potenziare le performance di vendita;

- creare momenti positivi attraverso interazioni mirate

- ottenere esiti finali soddisfacenti.

Garantendo una conclusione positiva è infatti possibile influenzare la valutazione globale del prodotto/servizio offerto, che viene percepita in maniera globalmente più favorevole.

Esempi pratici dell’applicazione di questo bias cognitivo sono:

- offerta di sconti al momento del pagamento;

- distribuzione di piccoli omaggi;

- empatia e la gentilezza da parte del personale;

- musica o stimolazione olfattiva con essenze profumate in linea con i prodotti in vendita.

Il finale, che in ambito retail è lil momento del pagamento, tende ad essere vissuta dal cliente in modo negativo e doloroso per avversione alla perdita. Diventa quindi necessario, bilanciare questa sensazione e far sentire l’utente gratificato, coccolato e compreso anche solo tramite semplici azioni di cortesia, come salutare sorridendo ed accompagnare alla porta.

Quest’atteggiamento, infatti, porta il cliente ad una maggior predisposizione a contraccambiare, tornando nel negozio oppure consigliandolo ad amici e conoscenti.